ようこそ、いらっしゃいました! へびーオヤジです。

霊峰富士の麓の四神社を巡り、富士山をぐるっと半周する参拝をする事とした私。

「新屋 山神社 里宮」と「冨士御室浅間神社」の参拝を無事に終えたところで、

時刻は11時。

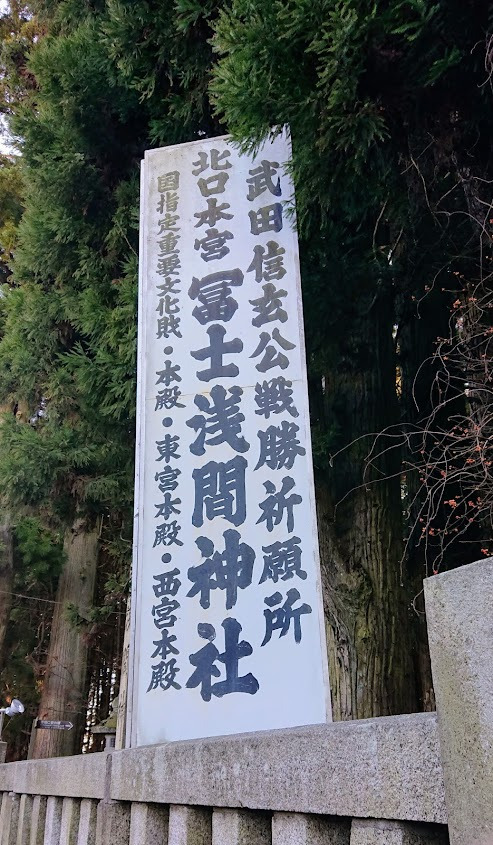

次は「北口本宮冨士浅間神社(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)」へ向かいます。

こちらも初めましての神社です。

どのような所かワクワクしながら、進みます。

「北口本宮冨士浅間神社」見上げる大木、鳥居、吉田口登山道の起点

「北口本宮冨士浅間神社」は道路沿い、ギリギリに入り口(鳥居)がある神社でした。

しかし中をのぞくと、文字通り見上げるような大木が、参道両脇に鬱蒼とそびえたち、参道が真っすぐ奥へ、視界ギリギリまで続いている。

一目で広く奥行きのある事が判る神社でした。

駐車場は参道の右側(外側)に10台程度、参道と平行する道を進んで鳥居の右に10数台程度、どちらも無料です。表の鳥居から参道を進むには、入口右の駐車場がおすすめです。

参道は、砂利が敷き詰められ、両脇に灯篭が並んでいます。進むたびに「ザッザッ」と石を踏む音が響きます。

途中にある、富士講の開祖が1610年に立ち行をした石や、苔むした灯篭が歴史を感じさせます。

参道の先に、朱色のとても大きな鳥居が見えてきます。

綺麗な澄んだ水が流れる小川にかかる石橋を渡ると鳥居の下へ。

太い本体の柱の下部を、「コの字」を下に伏せたような小さな柱で支え、全部で3本ずつの柱で支える大きな鳥居です。「両部鳥居(りょうぶとりい)」というそうです。

説明すると難しいですが、パノラマ写真で無理やり一枚に収めると(歪んでしまいますが)、こんな造りです。大きくて、普通に撮っても収まり切りません。

ちなみに高さは18メートルほど。「日本一高い木造の鳥居」だそうです(HPより)

「北口本宮冨士浅間神社」は1900年の歴史を持つ神社です。本殿を右裏へ進むと、また鳥居があり、この先は登山道との表示があります。

「北口本宮」の「北口」は、富士山の北口(吉田口)登山道に続く事を示しているそうです。

本殿を始め境内11棟の建造物は、国の重要文化財に指定されています。

■北口本宮冨士浅間神社

御祭神 木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

天孫彦火瓊瓊杵命(てんそんひこほのににぎのみこと) – 夫神

大山祇神(おおやまづみのかみ) – 父神

■摂社 「諏訪神社」

御祭神 建御名方神(たけみなかたのかみ)

八坂刀売神(やさかとめのかみ)

昔、吉田口二合目の「小室浅間神社(現:冨士御室浅間神社)」を「上浅間」、「北口本宮冨士浅間神社」を「下浅間」と呼んでおり、「冨士御室浅間神社」が勧請元(御霊を分けていただいた先)とされているそうです。

鳥居をくぐると「随神門」、その先の「神楽殿」を回り込むと、「本殿」が現れます。

朱色に装飾が施された、でも歴史を感じる本殿です。

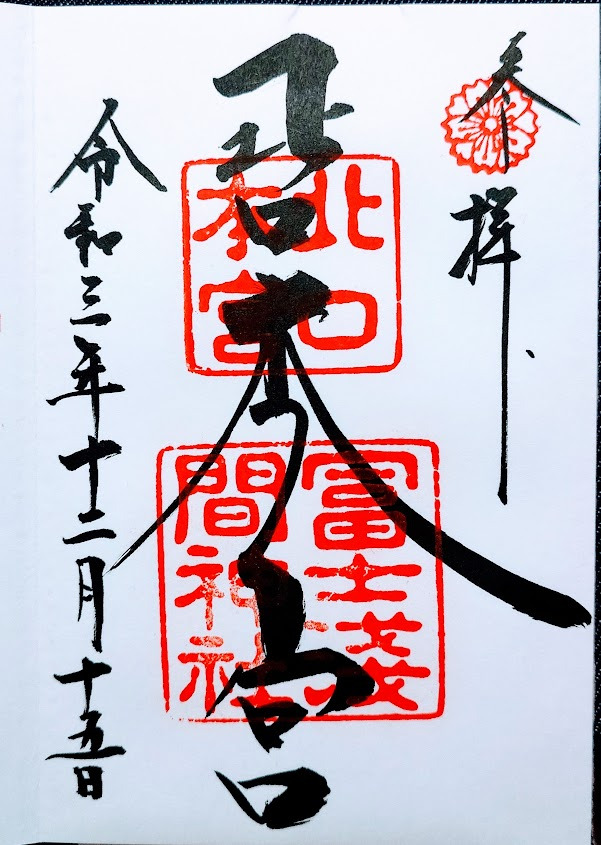

授与所は、「随神門」をくぐって右に進んだ先のプレハブ小屋と、本殿の階段を上がった右側に少し。御朱印は本殿の階段を上がった右側にあります。

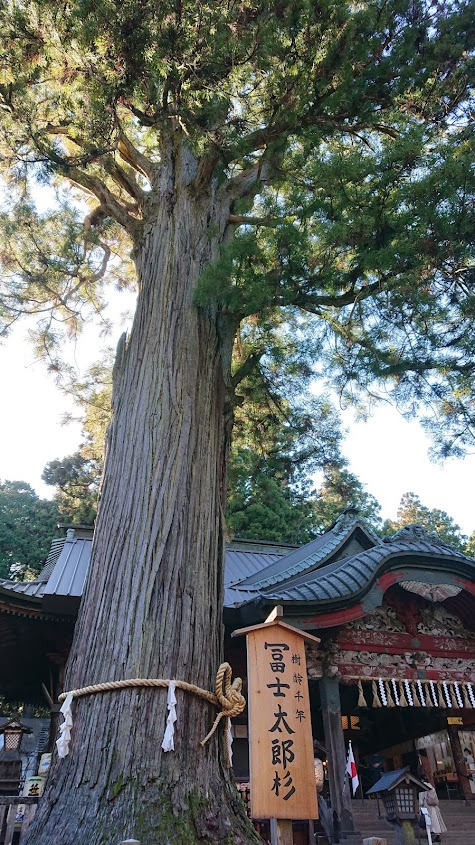

本殿の左右には樹齢約1000年を数える「冨士太郎杉」と「冨士夫婦ヒノキ」のご神木がそびえています。

本殿前に向かって左が「冨士太郎杉」、右が「冨士夫婦ヒノキ」です。

私は本殿に上がり、初めて参拝させていただいた御礼と、「蛇」くん(PLMT)との決別をお願いしました。

参拝を終えて、本殿を右からグルっと一回りします。

ちょうど真裏に、「えびすさま」と「だいこくさま」を祀る「恵毘寿社」がありました。

こちらで、「家族を豊かに出来ますように」とお願いし、また正面へ。

そして2周目。本殿右を、今度はまっすぐ進みます。

右側には小さな社がずらっと並び、その先の階段を登ると鳥居と祠が。

その脇を真っすぐ抜けていくと、富士登山道吉田口。吉田口登山道の起源との事です。

時間の関係で先へは進みませんでしたが、「冨士御室浅間神社」の二合目「奥宮」へ続いているのでしょう。

時間がある時、是非挑戦してみたいですね。

「北口本宮冨士浅間神社」は、とにかく全てが大きく、全てがスマホに収まらない、スケールの大きな神社でした。

さて、長い参道を入口まで戻り、次に向かうのは、

富士山の反対側、「富士山本宮浅間大社」です。

現在、13時21分…

富士山の反対側って、どのくらい時間かかるんだろう??

続く

こまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

・