ようこそ、いらっしゃいました! へびーオヤジです。

病院の帰り、かなり足を延ばして、私が次に参拝したのは…

「蛇窪神社(へびくぼじんじゃ)」(正式名:天祖神社/東京都品川区)

〒142-0043

東京都品川区二葉四丁目四番十二号

電話 03-3782-1711(9:00~17:00迄)

FAX 03-6426-1011

都営浅草線「中延」駅徒歩5分

東急大井町線「中延」駅徒歩6分

JR横須賀線「西大井」駅徒歩8分

ちなみに駐車場はありません。近隣の時間貸しをご利用くださいとの事です。

「蛇」(PLMT)に苦しめられているのに、蛇窪神社へ行くのか??

と言われそうですが…こちら「蛇窪神社」の「蛇」さんは、金運と美の「白蛇」さん。

かたや、私を苦しめているのは「アナコンダみたいな大蛇(の設定です…)」なので、大丈夫です!!

しかも私は「巳年生まれ」です。

でも…蛇の悪口を書いて申し訳ありません…

鎮座700年を迎えた「蛇窪神社」

「蛇窪神社」は、大干ばつを救っていただいたご神恩に感謝して、1322年頃 鎌倉時代に創建されたと言われています。

今年、令和5年(2023年)に鎮座七百年を迎える「蛇窪神社」では、御祭神、お稲荷様、弁財天様、龍神様と、九柱の神様をお祀りしています。

正式な社名は「天祖神社(てんそじんじゃ)」と言いますが、通称名だった「蛇窪神社」を格上げしたそうです。

「蛇窪神社」でも「弁財天」をお祀りし、銭洗いが出来ます。

第34話「小網神社」、第38・9話「井之頭弁財天」と同様、都内でも数少ない「銭洗い」が出来る神社です。

「蛇窪神社」だけに、祈願やお守り、おみくじなど、「巳の日」、「己巳の日(つちのとみのひ)」、そして「巳年生まれの方」に向けた「特別」「限定」が多いです。

私のお目当ては「夢巳札(ゆめみふだ)」!

…いえ! もちろん参拝・ご挨拶が一番のお目当てです!!

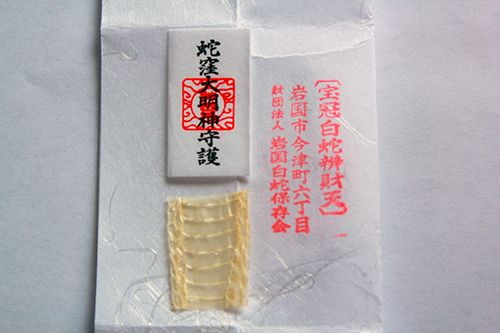

天然記念物山口県「岩国のしろへび」の脱皮と蛇窪大明神のお札を、白蛇が夢枕に現れてお告げにより祀られた当神社の祠で祈願した御守です。

蛇窪神社ホームページより

という、「金運の御守り」です。

頒布は期間限定です。①1月1日~1月11日迄 ②巳の日(通年) ※体数限定

中を開けるわけにいかないので、神社のホームページの写真を借用しました。

「巳の日」と「通院日」が、丁度会う日を狙って、参拝させてもらう事としました。

また話は変わりますが、普段から「人形のお焚き上げ」をしてもらえる神社でもあります。

御祭神

主神 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

配祀 天児屋根命(あめのこやねのみこと)

応神天皇(おおじんてんのう)

白蛇辨財天社 市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)

田心姫神(たごりひめのかみ)

湍津姫神(たぎつひめのかみ)

(石窟) 白蛇大神

蛇窪龍神社 蛇窪龍神

法密稲荷社 稲荷大神

お祀りする全ての神さまを総称し、「蛇窪大明神」と言われているそうです。

「蛇窪神社」の御利益

御祭神、お稲荷様、弁財天様、龍神様と、九柱の神様をお祀りしている「蛇窪神社」は、御利益も幅広いです。

- 「金運アップ」

- 「良縁」

- 「病気平癒」

- 「立身出世」(蛇と龍を一緒にお祀りし、巳が辰(身が立つ)ことから)

私が大好きな「龍神さん」をお祀りし、「病気平癒」の御利益もあります。さらに「巳年生まれ」の私には御利益満点な気がします。

珍しところでは、「美白清浄」という、美白の祈願が出来ます。

脱皮を繰り返して美しく生まれ変わる「蛇」、お祀りする「白蛇大神」が、「美しさ」「美白」を授けてくれるんでしょうね!!

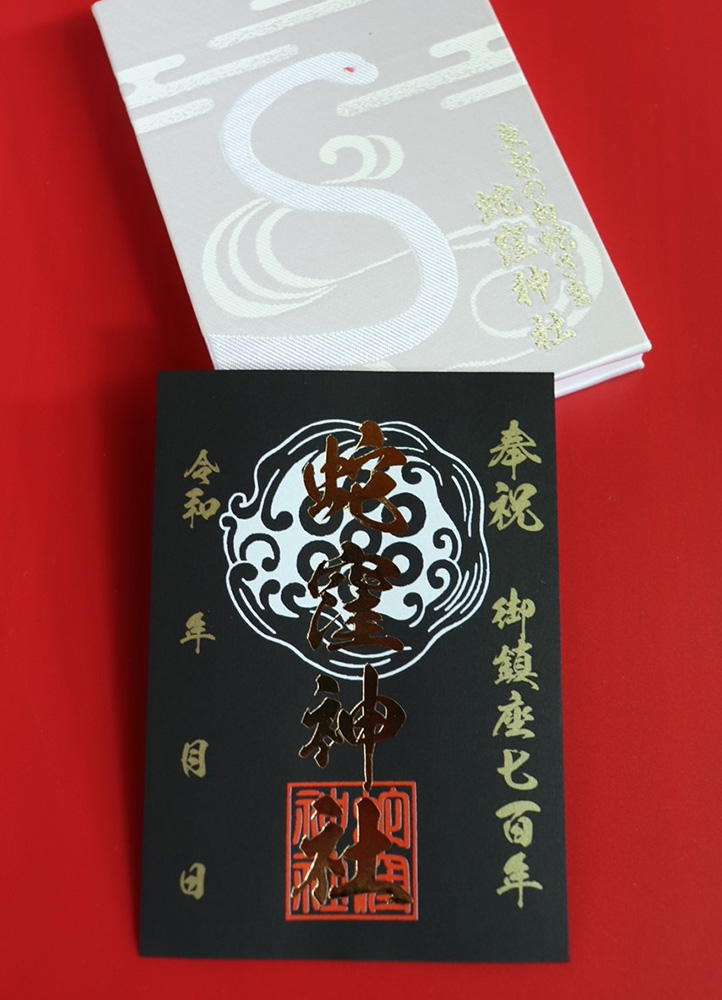

ちなみに、今年(令和5年2023年)から、御鎮座七百年記念の御朱印(書置き)を頒布しています。頒布期間:令和5年5月1日(月)~令和6年12月30日(土)。

境内は 見どころ 参拝どころが満載!「銭回し」「銭洗い」も

スミマセン!話を当時に戻します。

前回、「井之頭弁財天」にお参りしたのが、2022年4月22日。

参拝した日付は、巳の日の2022年11月24日。あっという間に7ヵ月が経ってしまいました。

病院の診察を終えた私は、JR東西線 早稲田駅 ⇒ 茅場町駅 ⇒ 「小網神社」 ⇒ 徒歩 ⇒ 都営浅草線 人形町駅 ⇒ 中延駅 ⇒ 徒歩(迷って10分)⇒「蛇窪神社」

まず「小網神社」にお参りしてから「蛇窪神社」へ。

病院から、合計1時間半以上かかって、「蛇窪神社」に到着しました。

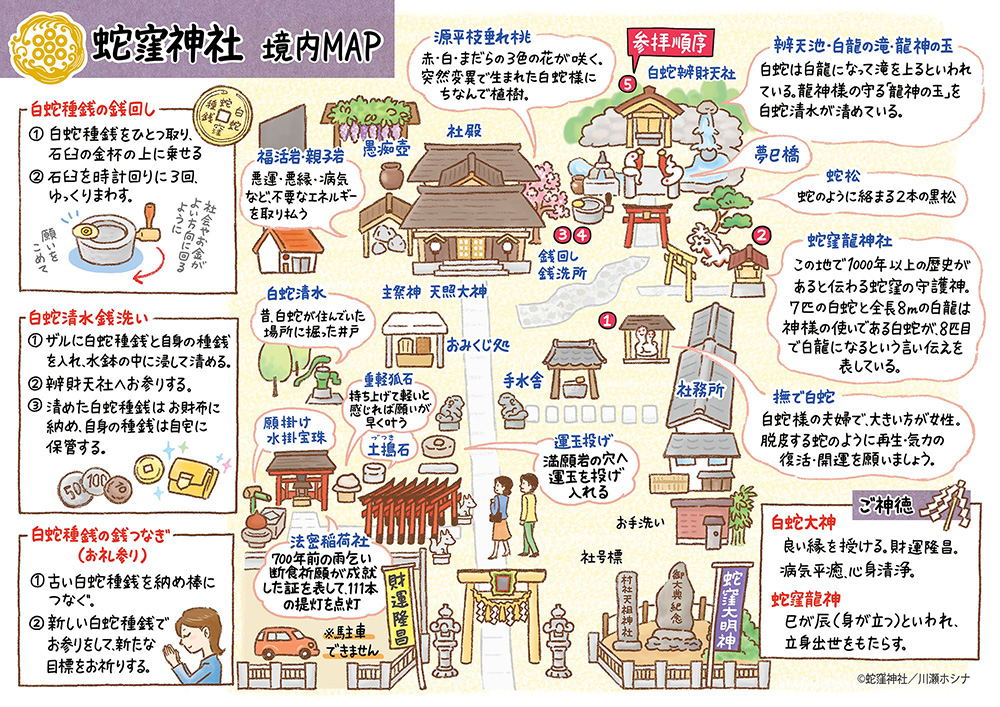

御祭神にお稲荷様、弁財天様、龍神様と、九柱の神様をお祀りしている「蛇窪神社」は、境内もいたるところに「お社」や「石碑」が!

言葉では説明できないので、またまたホームページから「マップ」を拝借しました。

まずは無事にたどり着けたことを神社にご挨拶し、そして巳の日限定の「夢巳札」をいただこう。

どうやら、お財布に入れる「白蛇種銭」を作る「銭回し」というものもあるらしい。

もちろん「銭洗い」もさせていただこう!

続く

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

2022年5月、44年間の闘病の末に、父が他界しました亡くなりました。

本当にお疲れ様でした。

参拝が「7ヵ月」も空いてしまったのは、葬儀や相続手続き、その他諸々のためです。

「忌中」と「喪中」と神社参拝

少し落ち着き、神社への参拝を再開したいと思い立ったものの「家族が亡くなった」あと、普通に神社参拝してもいいのか判りませんでした。神道では、死を穢れと考え、神域の境内に持ち込むことを良しとしないとの事。

そこで、まだ昨年いただいたお札やお守りなどをお焚き上げで来ていない神社にすべて電話しました。

まず、「忌中」と「喪中」の違いもよく理解していませんでした。

- 「忌中」とは、故人が亡くなってから「五十日祭まで(神道)」または「四十九日の法要まで(仏教)」を言うそうです。

- 「喪中」とは、故人が亡くなってから一年間を言うそうです。

「鹿島神宮」で「忌祓い」を

電話の結果、二か所以外の神社が「忌中でなければ参拝して差し支えありません」の回答でした。

一か所は、「喪が明けて(一年後)からお越しください」。

そしてもう一か所は、「忌は明けて喪中でいらっしゃいますが、忌抜きのお祓い「忌祓い(いみばらい)」を行わせていただきますので、楼門をくぐらず、手前で携帯でお電話ください。神職が出向きます。」と言われました。

そこが「鹿島神宮」でした。

何となく、自分の感想・感覚で申し訳ありませんが、「四十九日(忌中)」が明けて、「忌払い」をしていただくことで、「全てが日常に戻るのではないか」と、そんな気がしました。

もちろん、父の死を「穢れ」とは考えてもいませんが、気持ちを切り替える「第一歩」になるのではないかと。

そして、以降はどこの神社にも、何の気兼ねもなく(大丈夫とは言われていますが)参拝できるのではないかと。

まだ落ち込んでいる母に話すと「行きたい」との事なので、さっそく鹿島神宮へ。

「楼門」の手前で電話すると、ほどなくご神職の方が。楼門の右の端で母と私は、ご神職の指示通りに頭を下げます。さすがに写真は取れません…

「忌払い」は数分で終わり、「楼門中央」ではなく「楼門の右脇の扉」から中に入りました。

長い距離を歩けない母は本殿そばのベンチに座っててもらって、私がお焚き上げと、奥宮参拝と、ついでに「御手洗池」そばの茶店でお団子と甘酒を買って戻って来ました。

ベンチでお団子と甘酒を食べて帰路につきました。ほんの少し「晴れ晴れとした気分で」。

「迷ったら聞いてみる!」私達には正解でした。